FOLLOW US

清香斋二号院

原文出處:2017-09-23 林曦的小世界

到明天,《深情錄》這個項目就做了一年了,去年的9月24日,我們發佈了第一個故事,然後開始每周和大家的見面。今天的這篇文章,是我們分享的第52個故事。

每一個故事,都有一個物件作為話頭。這一期的主人公解致璋老師同我們分享的東西,不是可以拿在手裡的具體某一樣,它即生即滅,不能留駐,卻也實實在在,映照著生活。

夏天的時候去台北拜訪清香齋,我們很有幸,有了一段很長的時間與解老師談話,收穫了一次慷慨的分享。解老師是一位了不起的可敬的茶人,她的外在聲名,會關於她為茶的文化與審美所做出的貢獻。但在清香齋里,如畫也優雅的行止與景致並非僅僅由「茶」而生,也佈置不出。我們見到的那些從容的漂亮,與倪瓚的畫、被仔細搓洗的茶巾有關,與貧瘠感和全然地投入有關,與三四十年前陽明山上的雲煙水氣有關。

所以這個故事是關於一個人的半生的。半生既短又長,兜轉,找尋,是總會有的經過與試煉。對於生活,我們可以很容易地去感受,但最忌輕慢地相待,像故事的主角,非常全力以赴地拿起,才得輕盈安心地放下,前程與功名是不必專門照管的事情。慢慢地,清香流動。

所以整理了這篇文章,有萬字,不多,也不少,但也捨不得再刪減。希望與你們分享。

雖然常常致謝,也還要再感謝大家的陪伴和喜歡。也借由今天的故事,祝願各位愛物情深,尋常日夜裡,常常有盛景相伴。

口述_解致璋

我是很晚才進美術系的。那時候已經二十七歲了,考進了台灣文化大學。美術系分國畫組、西畫組、設計組,我選的是國畫組。

學校在陽明山上,很漂亮,打開窗子,我們就面對著山。冬天和春天濕冷的季節,下雨的時候,雲霧會從窗外面飄進來。但是住在山上的同學很辛苦,都說屋子好潮濕,連畫畫的紙都濕了,交不了作業。

我不住學校,每天要背著很多畫和工具去擠公車,漸漸地我變得很會擠公車。

我們的公車簡直是沙丁魚罐頭,很多學生都在那個時間點去學校,我不急,安靜地站在車門邊上,等大家都上了,好像不能再上了,快關車門的時候再擠一擠地上去。我的畫板很大,背在背上,貼在門邊,還蠻舒服的。

我總是第一個到系上。美術系有一個小鐵門,有時候已經開了,有時到得太早,還要等工友伯伯來開門。每天進教室先寫一個小時字,然後上課。

我們念書的那段時期特別幸福,臨了很多的畫。

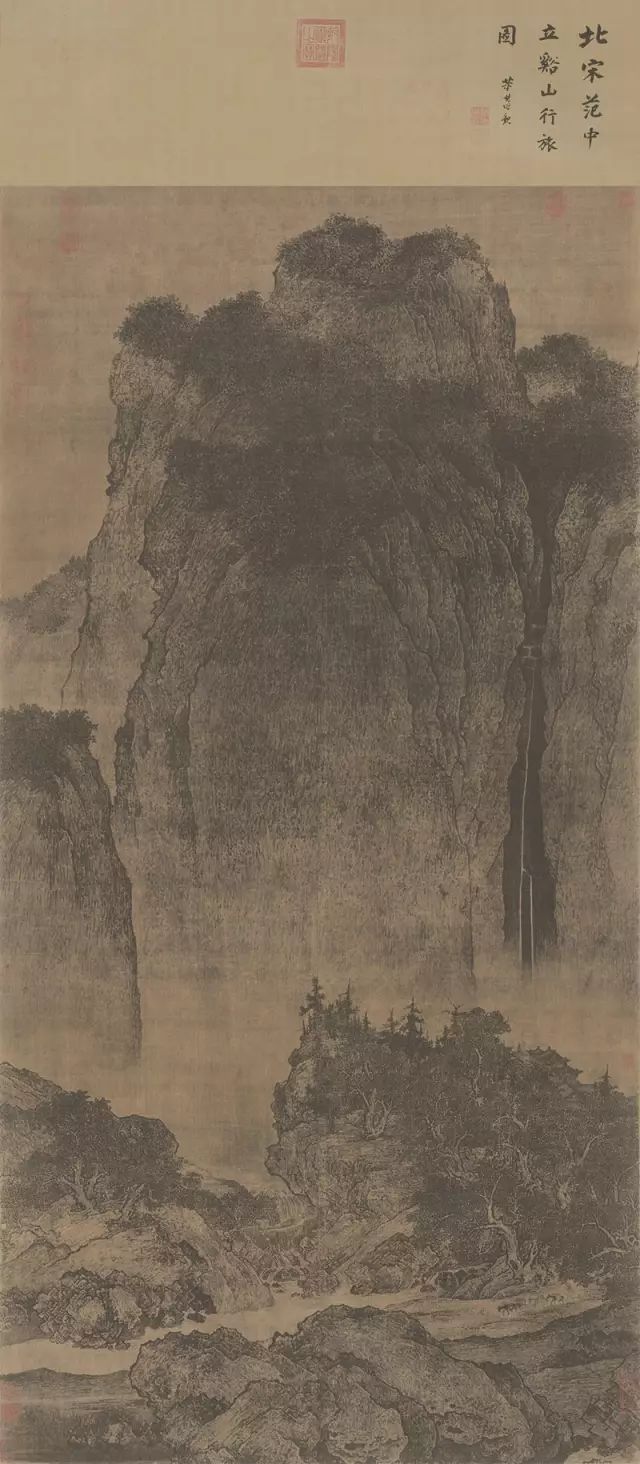

當時台北故宮做了幾個對我影響很深的展覽,像《谿山行旅圖》、《早春圖》,都拿出來做個展。

一個大房間只展一張畫,旁邊是一幅一幅畫的局部放大燈片,後面打燈光,可以看得很清楚,原來裡面還有幾個小人呢。現在去台北故宮,玻璃反光,燈光昏昏的,畫又更老了,看不清楚。

我們按一比一的尺寸臨畫。我臨了《谿山行旅圖》,臨了《早春圖》。沒有那麼大的畫紙,要先去找師傅幫我們接紙,沒有那麼大的桌子,請爸爸一起去買一塊板子,架在書桌上,用毛毯把它包起來,就是我的畫桌了。

我的畫紙放在上面,紙的兩頭搭出去,畫到哪一段,就上下拉拉。那個房間在二樓,我記得後來媽媽給我講這件事,她說你有幾個月都沒有下來吃飯,一直叫一直叫,好像也聽不到。她就給我送上去,送上去也就吃完了。

我好像完全不知道,一點也沒印象,可能沒時間想,只覺得學習非常快樂,一頭栽進去,每天每天地畫畫。

臨一張《谿山行旅圖》要一學期,那只是一位老師的功課,還有別的功課。會著急呀,因為那麼大一張畫,畫不完,就拼命畫,最後快要交的時候,我三個晚上沒有睡覺。交功課那天,我們把畫掛在教室的牆壁上,我是全班完成度最高的,算是畫完了。但最令我吃驚的,是老師說那張畫是有上彩的。因為畫絹老了,變成昏昏黃黃的色澤,我沒有看出來,交了一張沒有彩的畫。

我是插班生,要用三年的時間讀完四年的課程,美術系的課又很重,四個小時的課才拿兩個學分,要修一百多個學分。我每天早上坐第一班校車上學,一直忙到大四,才把大一的課修完。

是真的很累,眼皮都抬不起來,剛剛不是說,在家裡趕那張《谿山行旅圖》,記得當時坐在教室里,睜著眼睛睡著了。我覺得睜著眼表示我在聽,他們在講什麼,已經不知道了,慢慢快醒過來的時候,聽到老師說,她是怎麼了?旁邊的人說,她三天沒有睡。

那麼拼,可還是胖了,重了六公斤。可能是都沒有動,一直在那裡畫,也可能是開心,開心就通體舒暢的。

讀大學晚,因為我的讀書經歷是這樣的。小學的時候是全校第一名的成績畢業,考了第一志願,去了台灣最好的女校。可是那個女校是每天考試的,我覺得很沒有意思,不懂為什麼讀書這麼無趣,這麼死板,都是標準答案,只要我們死記死背,不需要培養理解力,只要考得上好的高中就好啦。

可能質疑得比較早,那時候花了比較多的時間在想這事情,不大花時間去背書,所以高中沒有考上。畢業的時候美術老師給了我全校第一名,99分,其他的科目就勉強讓我60分畢業,可以離開。

後來爸爸說,你去考師專吧,做老師。我說我不喜歡老師。媽媽說,那你就去念商專吧,做會計。那時候也不知道會計是什麼,就去念了商專。

那個學校是很厲害的一個職業學校,那時候台灣的第一台電腦在「中央銀行」,第二台就是在我們學校。應該是五十年前的事了,那個電腦很大,走三個房間才能看完,我從來不知道它長得什麼樣子,每次進去都是在它的肚子里。

從這裡畢業的,很多都是銀行經理或者是進出口貿易的經理,非常菁英,但我還是在混,打字都重修了兩次,上課看小說,或者點完名就溜走,去逛畫廊,一直混到畢業。

那時候有一位對我非常好的同學,她功課好,每次大考前都會把我抓到福利社,叫我背書。我說你怎麼知道會考這個,萬一不考呢。她說你不要管,跟你講背什麼,你就背。背完之後,真的就考了。她已經過世了,我很久之後才知道,很難過。她對我是沒有條件的好,我一輩子都很感念她。到現在還記得她臉上掛著一副厚厚的眼鏡,鼻尖上凝著汗珠,笑眯眯地督促我的模樣。

念到四年級的時候,我開始畫畫,畢業以後,去玩舞台劇。就這樣子,那段生命中最好奇求知慾最旺盛的歲月,大概有十年,我覺得自己是完全失學的。

職校畢業前夕,我跟助教講了一句話,我很誠懇地說,我混了五年,現在知道會計是什麼了,她聽了很高興,接著我說,但我這輩子都不會做,她轉身就走了。

畢業以後,不知道自己要做什麼,去了一個律師事務所做秘書。

我很會背電話號碼,像一台自動電話簿。這個工作一直做了四年多,因為沒有別的工作可以換,也不覺得有什麼事情是我喜歡做的。我念的是會計統計,可是我不要去做會計,所以我是沒有一技之長的,貧瘠得不得了。

台北的杭州南路跟徐州路是個T字形的交界,我們就在路口的樓裡上班。辦公室在四樓,正對的那條馬路是徐州路,很漂亮。

那裡有好多學校,好多樹,因為朝西,看得到遙遠的夕陽。我經常站在窗前看徐州路那排樹,我說肯定是很多很多年了,你看它彎曲的那個樣子,肯定是老了才能這樣。

有一天我看著那排樹,覺得很迷茫,想我什麼也不能做,就先離開吧。

有位好朋友跟我說,你去考美術系吧,他告訴我還有插班這回事,我以前不知道,非常感謝他提點了我。

之後就去念了美術系。為什麼說學畫以後那麼幸福,就是覺得活過來了。進學校前我老是背著書包到處走,去畫廊看畫,去看表演等等。但是進了美術系之後,一下子被填滿了,三年一部電影沒有看過,一個畫展沒有去過,一個演講沒有聽過,一個舞台演出也沒有看過,都放棄了,因為沒時間。

那張臨了一學期的《谿山行旅圖》已經丟了,但在那個學習過程中已經吸收了我想要的東西。後來又臨了很多台北故宮里的畫,老師要我們臨十位畫家的作品,用心是讓我們去看不同的風格,看到不同的畫意。

本來我很幼稚,不喜歡倪瓚的,覺得他的東西乾巴巴的,不懂得有什麼好?到後來不知道臨誰的了,挑來挑去,也還是他有趣些。臨了以後才發現他一點都不乾巴巴。

他畫的是江南,用的是枯筆,可他用枯筆畫出了水分來。他落筆淺淡,惜墨如金,但情深意遠。他的畫看起來寥寥數筆,可又看不完,越細看,越有味道。有的畫評說他氣質蕭條淡泊,外落寞而內蘊激情;有的畫評說他的畫平淡天真。我想大畫家的作品之所以好,一定是用情很深的,他的畫筆傳遞了內在的情思,感動了世世代代的後人。

這是一個很大的發現,原來光看是看不出來的,要做了以後才知道。臨摹這件很傳統的事,看起來很簡單,可是它有很深的道理。

美術系畢業以後,去了一家藝廊做展覽策劃,也是做得很熱情的一份工作。

我覺得空間非常有趣,同樣一個空間,因為不同的作品進來,氣場就改變了。我記得我們做過的當代藝術有編織藝術、裝置藝術、表演藝術,做過台灣第一次的插花展、古傢具展,都有一點啓蒙與開創的性質。其他繪畫、陶瓷、雕塑類的就更多了,是個展覽非常活潑多元的藝廊。

我是策劃,什麼都要做,跑東跑西,去藝術家工作室看進度,印請柬、畫冊,約記者、開記者會,掛畫等等。我還會爬梯子,會調燈光,上午還穿著牛仔褲爬梯子,下午趕緊擦擦汗、梳梳頭,穿上長裙,在酒會上調雞尾酒。

來參加開幕酒會的人都穿得漂漂亮亮的,看到你好閒、好優雅,會說你的工作好棒,好輕鬆,你好漂亮。

我們是一個私人藝廊,老闆有很富裕的企業背景,她把這個藝廊當成實踐自己對藝術熱愛的地方,所以相對而言,我們也有空間帶著理想色彩來經營。那個藝廊是當時全台灣最大的,老闆卻沒有要求我們把房租賺回來,她是賠錢在做。

我們會做一些前衛的展覽,那是沒有收入的,所以一定要多做幾個有收入的,這樣才能稍稍做幾個沒有收入的。

做展覽策劃,每年打平是我的責任,雖然不會賺太多的錢,但也不會虧本,收支老是能平衡。所以我覺得學過會計還蠻有用的,至少有成本概念,懂得簡單的收入跟支出的流水賬,這也是對一生都有幫助的能力。

在藝廊里,我們的薪水很低,但也不會奢求更多一點,只要每個月過得去就可以。記得那時沒買什麼新衣服,沒想什麼打扮的事,經常穿舊衣服,有的一點錢統統都拿去買書了。我覺得這種狀況,是因為你在對世界做探索,你得參與其中,才知道它是什麼,而且當你被一件事情吸引,全心全意地投入的時候,很多世俗的事情都不在意了,那真是一個很自在的境界。

那時候去機場接男朋友,他一看到我就說,下次不要穿這樣子。我本來沒有注意自己穿的是什麼樣子,應該就是那種很方便工作的衣服,但他那一句話倒是印象很深,記住了,會去買點新衣服來穿。

做了四年展覽策劃,有一次旅行,在日本看到一家很大的藝術書店,兼賣各種各樣繪畫工具、紙張顏料,羨慕得不得了,好感動。回來跟老闆提議做藝術書店,老闆非常好,馬上答應了。就在藝廊旁邊熱熱鬧鬧地附設了一家藝術書店,可能是台灣第一家專業書店。

那時候台北最大的表演廳就在我們藝廊的對面,旅居世界各地的藝術家都在這裡來來往往,我的視野可能已在一個相對的高峰上了,但又想著要離開了。

現在回頭,生命中每一個轉折都是先結束,然後再去想下一步是什麼,在知道要做什麼之前,總是先知道不要做什麼。

起先念的是商專,決定不要做會計,做了秘書。學了表演,就離開工作了。但體力不好,轉而選擇學畫。畢業後,全心全意投入藝廊工作,策劃展覽,經營藝術書房。一路走過來,沒有地圖,只要有趣的事,都會吸引我,帶著熱枕,不計得失地投入。

漸漸有一個模糊的體悟,只要全力去做之後,就會知道下面還有什麼。

辭職以後休息了一年,什麼事也不做,每天跟爸爸去散步。

他問我,你到底要做什麼?我說,你不要擔心,我沒有問題的。

那個時候算一算,有很多老師和朋友來邀請,都是很好的工作,出版社的總編輯、畫廊的策劃、博物館的館長等等,但總覺得好像不能安頓。因為這些工作的感覺和前一份都有點類似,不夠吸引,覺得不是可以讓整個人都埋進去的事。

它們看起來只不過是一個一個中途站,好像越過這個站,還要往哪裡去的樣子。我覺得有個東西是我在尋找的,想了一年。

離開藝廊,是因為我發現自己受到中國傳統美學和繪畫的影響。在中國傳統繪畫里,藝術和修養和生活是關聯的一件事情;但在當代藝術的氛圍里,藝術和商業是關聯的事情。這是很大的分野。

後面那個,我已經理解了,我覺得我是一個很好的展覽策劃,我也喜歡做策劃工作,但我覺得自己的內心渴望回到簡單的生活,就是「挑柴擔水,莫非是禪」的那種境界。

休息一年之後做了Tea House,一個茶屋,叫清香齋。

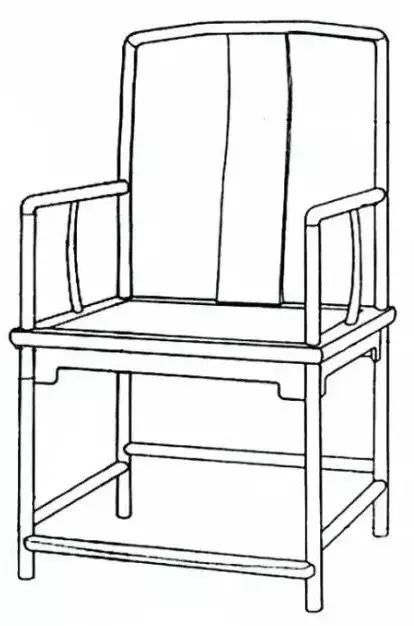

萬事起頭難,我從傢具的設計開始思考和準備。先找到一位手藝非常好的老師傅,請他製作桌椅。

三十年前的台灣,認得明式傢具的人不多。它的線條簡約內斂,比例流暢優雅,造型古典之中又隱然帶著強烈的現代感。呈現一種敦厚、樸實、素靜、穿透的氣質。經過無數的討論和失敗的嘗試後,最後決定以一張明式黃花梨南官帽椅作為參考式樣。接著幸運地買到了一批台灣老檜木,那是台灣最上等的木料,而且老料的穩定性高,最適合拿來做接榫的傢具。

我參與了傢具的設計過程,主要是仿南官帽椅,但又不完全依照它的尺寸來做,保留了所有明式傢具的風格,但在比例上做了修改。比如把椅腿的高度放低了一點,還加寬了一些座面的深度,坐起來更舒服,即使坐久了也不覺得累。等到椅子誕生了,我永遠記得第一眼看見它的心情,真的在夢里也會笑。

接著做桌子。傳統的桌面很高,我們把桌腿放低,桌面縮小成75釐米正方,雖然小巧玲瓏,但一米九的人坐在這裡也非常舒服,也站得起來,不會被卡住,因為把桌腿的羅鍋棖拉高了,就簡單地解決了這個問題。

茶屋的空間內部很素,牆上沒有畫,杯子是白色的,上面畫有細細的青花線條。

在藝廊工作的時候,周邊是非常熱鬧的,每天看著各種各樣的藝術,各種各樣有才氣的人。但內心想要過一種簡單的生活,自然而然在選擇傢具、空間擺設、插花時,一切都是素靜單純的。

因為心裡很淡,茶具傢具就都淡淡的。房間的顏色,是白色的牆壁,黑色的地板,像一間畫室。無色的空間最有包容性,可以襯托所有的顏色,任何顏色放在裡頭都好看,淡的好看,濃的也好看。

經營一間茶屋,我完全沒有經驗,不會就從頭學起,心裡暗覺得它的存活率只有百分之五十。因為所有的咖啡館和茶館都需要靠餐飲的收入,但我做了一間不賣餐的茶屋。我想做一間純粹的茶屋,一間安靜的茶屋,供人享受寧靜的品茶樂趣。不提供用餐,室內的空氣會很清新,品茶時,好茶的香氣不會被食物的味道干擾和破壞。

後來大部分的客人都是從外部來的,有時候滿屋子都是日語,我聽不懂,所以耳根很清閒。有一次,一位朋友來找我談事情,連續來了三天,突然有感而發地說,我們兩人在這間屋子里,好像是兩個外國人。

很多人都對我有個錯覺,像在畫廊里、開幕酒會上給人的感覺一樣,很優雅、很閒。其實剛開始的時候,因為不太懂,茶屋的工作量馬上讓我不勝負荷,把我壓倒了。每天勉強爬起來,一個人做三個人的事情,累到一點力氣都沒有,連抹布都擰不乾。但也沒想放下,因為還沒有提起來,有什麼好放的。

很多年以後,爸爸跟我說,那段時期我看著你,等你倒下,就可以把這間Tea House關了,可是你沒倒下。

茶屋開了5年左右,我開始辦書院,叫清香書院。

我覺得人文思考,藝術的鑒賞力,創造美的能力,不應該僅限於專業人士的職業素養,而是所有人都有權利學習,或該具有的一種內在品質。所以我辦書院,以這些內容為核心,盡力邀請最好的師資來做民間講學。

我請的老師,有些是體制內的老師,也有很多老師身在體制外,雖然很卓越,一般人卻不一定知道他們。反而有些非常有名氣的並不請,因為他們的知名度很高,很多地方都會邀請。

比如我的一位好朋友,他交大畢業,學航海,跑船做大副,有很豐富的航海經歷。這個人酷酷的,非常有意思。有一天突然想去麻省理工學院念建築,考上就去了。麻省理工的建築研究所,有一班只收大學念建築專業的人,有一班卻收建築專業以外的人。他在的那一班,都是擁有各種各樣的社會經驗的普通人。他畢業後,在美國工作了兩年,跟我聊天時提起,計劃回台灣之前要先去歐洲旅行半年。我馬上與他約定,去旅行的時候,多拍照和做記錄,回來之後請來書院上課。後來他真的來開課了,大受歡迎。

書院開過各種各樣的課程:音樂、設計、書法、藝術史、自然生態、色彩學、藝術管理、電影、繪畫、藝術教育、戲劇、傳統戲曲、文學、建築、思想。我們講過《心經》、《金剛經》、《論語》、《老子》、《莊子》。其實我們師資是不足的,比方說中國美術,裡麵包括了美學、藝術史、色彩學、繪畫、書法、器物、博物館管理、藝術教育等內容,我沒有辦法全面系統地開課,但哪一個領域有好老師,我就單獨點狀地邀請,我的點狀GPS很厲害。

當年設計課程,邀請老師,全都圍繞著「美學」的範疇來思考,但清香書院的簡章上從來不會出現「美學」兩個字。因為當時美學就代表「聽不懂」,是票房毒藥。其實我們大受歡迎的課程都在探討美學的內質,只不過課程設計得非常活潑罷了。

當年有位香港來的年輕人,是位很傑出的舞台服裝設計師,才華橫溢,但一般人並不認識他。我邀請他來書院講課,他說我不會講話。我說你會。他說我講話你們聽不懂,我是廣東口音。我說沒關係,我坐在你旁邊幫你翻譯。他說我要講什麼?我說你隨便講,課程題目叫《舞台設計與服裝造型》好了。

他就是後來幫《臥虎藏龍》做服裝設計而得了奧斯卡金像獎的葉錦添。

結果葉錦添老師每堂課講完,都意猶未盡的樣子,很開心。我覺得只要是一個內涵豐富而有趣的人,坐在那裡跟大家輕鬆談談,聽他說話的人就會獲益良多,受到許多啓發。

這樣做了十五年,一轉眼就度過了。然後把對外開放的Tea House轉型成了現在的工作室,在這裡和許多同學一起探索茶道的深度和廣度,現在又進入第十五個年頭了。

我自己教的茶道課只印過一次招生簡章,叫「兒童茶道課」。設計得像書簽。也有詳細的課程大綱,教小朋友怎麼做茶主人,怎麼做茶客人,怎麼準備點心,怎麼洗杯子等等。

比如你是主人,該怎麼招待你的客人,怎麼捧茶出來,怎麼送點心,泡完茶要怎麼整理桌面、怎麼洗杯子;如果你是客人,要準時到,不要隨便動手來拿茶席上的東西,不接手機,怎麼拿杯子,怎麼品茶,很具體的東西。

我那時候要選八歲以上,到十二歲的孩子來教,因為覺得身高跟力氣比較夠,提得起壺來。結果有初中的,大學的,還有四歲五歲的,都是跟著哥哥、姊姊來的。我說五歲就不要來了,朋友說沒關係,他不要泡茶,他在那裡喝就好了。那些小小孩坐在桌邊,腳挨不到地,懸在那邊,笑嘻嘻地很安靜,好可愛。

五堂課,夏天時候的五個下午,很好玩,小孩子學得很快。小杯子,小壺都是適合他們的尺度,他們休息的時候皮得不行,但坐在那裡的時候,眼睛滴溜溜得很專注,一個杯子都沒打破。

當茶主人的,要自己把茶盤端到桌上,酒精爐要點火,他說家裡說不可以玩火柴,我說可以,我教你就可以。喝完茶,踮著腳尖也要負責把杯子洗完。洗完之後,回家就會搶著幫媽媽洗碟子洗碗了。

教了一個暑假小朋友後,開始有大人要學,我說你開玩笑。她說,真的,我真的要學。我說你要學什麼?她說我就要學這個簡章上面的東西。

我說你要學洗杯子嗎?她說真的,從小沒有人教過我怎麼洗杯子,我也不知道怎麼幫人準備點心,我真的很想要知道。

我記得有一位設計師朋友,他來玩,我請他喝茶,他很客氣,喝了茶後,堅持要自己洗杯子,我說好。他把水龍頭打開,把杯子放到下面涮一下就完了。我發現原來大人這麼不會洗杯子,覺得衝一衝就好了。可是不能跟他說,要顧全他的面子,那麼從小孩子開始教比較好。

反過來,我在孩子身上學到很多我們本來的樣子。比如家裡很少喝茶的小孩,泡出來的茶就淡,家裡爸爸媽媽喝茶的,泡得會比較濃,他喝你的太淡,你說他的太濃,大家都笑笑,不放在心上的,沒有面子這東西,好柔軟,好大氣。

大人就很難,要好久才能過這一關,才能把防禦的外套脫下來,把面子放下,開始真正的學習。可是我們原本都是那麼柔軟的,長大了以後包袱就很重了。

關於茶席上的「禮」,我想過一下子。

禮是暖意,內心不能具體明說的東西,借一個外在的形式輕輕地表達出來。比如你來我很高興,我覺得與你談話,讓我感到很充實,我就借一點小小的心意,點心、茶來表達我的心意和歡迎。

比如我先幫你把點心外面的包裝紙撕掉,那個餅有很多碎屑屑,裝好盤子,這樣你吃起來才會方便,才不會掉在自己的衣服上,這樣的事情,對我們來講,一點都沒有負擔,就是生活的習慣。

如果我是客人,主人已經為我設想好這些,我的內心應該會有一種很愉悅的感受。這就是禮吧,是設身處地地為客人想。如果喝茶的環境再陳設一些時令的花草,點心的味道跟茶非常協調,就更讓人開心了。

我也喜歡把簡單的事情做好,比方說抹布用完之後搓一搓,把它掛回去的時候,四個角拉一拉,讓它看起來很平整。

如果它坨在那裡,等著人家搓,自己的心裡不會很舒服,因為你沒有做完它。別以為我就這樣扔下了,我很省事,其實它會一直隱隱地在你的心裡頭呼喚你,讓你回頭去完成它,你就有掛念,不能放心。

把事情做完和做好,是完全不一樣的兩個境界。把事情都完完整整地做好了,就活在現在,不再回頭了。

有一年我們做了一個茶會,叫靜心茶會,在陽明山上。

凌晨三點半,客人就要來。我們夜裡上山準備,清香齋里的同學是茶主人,負責接待客人,等著天光亮起來之後,泡茶給大家喝。

「三點半,我們開始接待客人。實際上你是不會有這樣的經驗的,半夜出門去山上,在一個完全黑暗的地方坐下來,等待天明,到五點以後,等天光看得到壺了,就開始泡茶,喝茶。

我們在陽明山裡面,被山包圍著,兩百多人,從天暗到天明,靜靜地坐在那裡,也沒有人捨得講話。那時候是七月,大暑和小暑之間,一年中最熱的時候,清晨的山上卻很清涼,看得到天色慢慢變化,曙光乍現的時候開始蟲鳴鳥叫。那一天的聲音好像特別的響亮,就突然地,它們一起盡力地響了起來,很震撼。

在那個當下,會發現這個過程讓你覺得所有的東西都在打開。你會覺得可以聽到很多聲音。你每天都在聽聲音,但是都不像那天那樣靈敏;你發現眼睛也是亮的,好像每天都在看著天亮,但是從來沒有那麼認真地去看見真正天亮的狀態;你的鼻子也在聞到從來沒有發覺過的味道,所有的日常感觸變成是一個全新的體驗,而且好像只有當下那個狀態里才會發生。

其實那些景象就是每一天都會發生的事情,每一天的自然規律就是這個樣子的,可是你在那個茶會的當下,就感覺是一個全新的狀態,自己也隨著這個狀態準備好了,去重新認識周圍的一切,熟悉又陌生。

之後會很感慨。那個時候我三十多歲,就會想,我是不是已經錯過了很多這樣子的景象和狀態。那一次茶會之後,我就覺得我要很認真地對待生活裡面每一個細小的東西。」

▼

那一次茶會之後,一位同學給我打電話,結結巴巴講好久,講不出話來,她在哽咽。她說,老師,我是鄉下小孩,我常常一大早起來散步,但我沒有看過這樣的早晨,為什麼?

我聽不懂她的意思,她解釋,她是鄉下小孩,那樣的早晨和景象對他們來說不算稀奇,可是她覺得困惑,為什麼那一天她的感覺那麼不一樣。

那天真的是各種各樣的天籟,交響樂一樣的,一波一波的,在我們的周圍演奏。有一位日本茶道老師一穗老師寫信來,說我覺得那天解老師你一定躲在某棵樹後面,在那裡指揮它們。還有人很可愛,覺得太不可思議了,回去興奮地邀約沒跟上的朋友,隔天再帶他們上山去體驗。幾個人守了一夜,到天明,可是就沒了,鳥不叫,蟬不鳴,也來問我為什麼。

我也不明白那天的清晨為什麼有那樣的鳥叫蟲鳴。

就像那位同學,打電話給我講了半天,反覆地說,她從小就是看著這樣的山和天。我說你到底要講什麼,她就又來說一遍,說她從小就看著這樣的景色,為什麼那一天那麼不一樣。她說不清楚。我說來我家來玩吧,她說好。

我也不是喜歡做老師的人,在清香齋開始教茶道,是發覺很多人愛喝茶,但懂茶的人卻不多,想一想,我願意和有興趣深入瞭解的人談談心得,就這麼開始了。更重要的是可以培養玩伴,像半夜跑到花蓮海邊,或陽明山上舉行靜心茶會,這類的事,一個人是玩不起來的,好在有些興高采烈的玩伴,才會這麼有趣。

這裡的同學九成以上跟茶的專業沒有關係。大都有自己的職業,範疇也很廣,有企業CEO、記者、主廚、醫生、設計師、老師、會計師、時尚品牌代理人、主編、家庭主婦、秘書、專業經理人、陶藝家,等等,學習態度最認真的反而是忙得不得了的人,或者孩子還小的媽媽,拼了命也要把自己的時間挪出來。

我最近跟幾位年輕媽媽聊,想做一個好媽媽,先要對自己好一點,一定要有很自在地跟自己在一起的時間,再想辦法給自己一點空間。生活全部的重心都放在對家人付出里是不夠的,有一天會變得沒有能量。

比如在廚房邊上擺一張小小的桌子,就可以當成自己的專屬空間,雖然是一個外在的空間,但很有意義。常常在那裡坐一坐、靜一靜,把被瑣事分割得片片斷斷的心神聚攏來,讓自己內在的能量再度流動,把心境放鬆下來,感受整個人重新歸一,變得很完整,會有一種和平和快樂圍繞著我們,或者說是從內在升起了,使我們感到滿足。

台灣也經歷過焦慮的時代,在經濟高速發展時期,人心也粗糙,急功近利的氣氛迷漫在整個社會中。人在急著要抓取得到什麼的時候,很自然就會採用控制的方法,但控制只會產生更多的焦慮。要讓自己不被潮流拉走,不大容易,一個人力量很薄弱,如果一群朋友在一起,正能量相互傳遞,就可以處在比較平衡的狀態裡。

像我們半夜上山去舉行茶會這件事,大家覺得很有趣,沒有人考量什麼得失,就是一起好好地準備。有一位日本同學那天是茶主人,和家裡先生請好假,半夜出門,提著行李,帶著花,一位男同學開著車來接她。她說經過大樓管理員時,管理員的眼神很奇怪,好像她要私奔了,她也很尷尬,想要不要去解釋一下,又很難解釋……這些故事跟喜劇片情節一樣。像那位靜心茶會後給我打電話的同學,一邊講一邊哭,也很像是一幕喜劇的場景。這些好玩的事情,到老了也會讓我們回味無窮。

有一次茶課,大家都覺得那位茶主人的茶稍微再加一點茶葉會比較好。最後決議,加多少由她來決定,我們喝了後來猜究竟加了多少。

第二席大家全神貫注地品嘗,大部分人猜的是加了0.5克以上,猜0.8到1克的也有。答案揭曉,只不過多加了0.15克。全部的人都「哇哦」。

那就是一群玩家的遊戲,需要有一點基礎在裡頭。這麼要好這麼熟悉的夥伴,都為0.15克這麼微小的差異所呈現出的結果而大大地贊嘆,也都十分開心。

讓茶的味道改變的,當然不只是0.15克這樣一個條件的變動而已。

每天的氣溫都不一樣,氣壓不一樣,濕度不一樣,各種各樣的因素都會對一杯茶產生影響。但你的心裡面有一個准的,你知道那個平衡點在哪裡,怎麼樣才好喝,所以面對不同的條件,你的手法也會調整,比如水溫、注水方式、時間長短等等,每一點小小的改變,加上去,會產生很大的不同。

所以每一杯茶的味道都是不一樣的,每一口也都不一樣。因為茶湯泡出來之後,接觸空氣,就開始氧化,它的顏色也在漸漸、微微地變深。它不是一個最終不變的結果,所以你會保持很清晰、很覺知的狀態去泡茶,不斷地積累經驗和調整。

這個故事其實有另一層意義,就是說,即使是那麼一點點的變化,都喝得出來,不需要被告知,甚至會覺得差別很大,當你可以覺察到那些微妙的變化時,是因為你自己改變了。

你感受世界的方式變了,所以世界也不同了。就像在山上的茶會,很平常的一天,會看到它是特別的好。

常常有人像你一樣,問我到底什麼樣的茶,才是一杯好茶,有沒有一個絕對的標準。我想好的茶應該是喝起來沒有負擔的,它的味道香清甘活,不苦澀,還要有韻。

也可以從不同的角度去講。最廣義的角度就是心情好的時候都好喝;跟好朋友在一起的時候會很好喝;在一個舒服的地方就很好喝;在旅行中,條件並沒有那麼全,但風景很漂亮,也會覺得好喝。

但它還是有形而下的好喝,也有一些相對條件,畢竟泡得又苦又澀還是掃興。只是「絕對」這個事情,是沒有的,像我們談論藝術,談論美,歷史上那麼多的美學家都講不完,它永遠會被不停地討論,一代又一代的人總會提出新的詮釋。

講「相對」比較容易。有經驗的人,水平會放得高,普通人水平低一些,但隨著經驗的積累,鑒賞力都會提高。把這個問題放大一點,也是在探討什麼是學習。

講到茶,並不是說沒有經過學習就不能說喜不喜歡,好不好喝。用自己的主觀感受去說,你說好喝也可以,你說不好喝也可以,那是很自由的。但是真心要學習的話,第一步是不能裝。泡茶請人喝的時候不能裝,喝茶的時候也不裝,你一定要誠實地面對自己,這樣才會開始進步。

常常喝茶的人,自然會想追求更好喝一點的味道。有機緣的話,聽一聽真懂的人的看法,這樣可以省了很多摸索,就像學藝術,我們要直接去看最經典的東西,不好的展覽就不要看,那是繞路,眼睛會看壞了,越走越遠。

我有一個體會,在職場上工作一段時間之後,人和自己分離的那種感覺會比較明顯,人已經太習慣表面的客套與應酬。應酬在商業社會是常態的存在,往來交換都是應酬。但是真的想學習,要先把這個習慣摒除了。對自己不應酬,對人家也不要應酬,找到幾個好朋友在一起,真心可以交流的,懂就是懂,不懂就是不懂,這是學習的第一步。

在學習的過程中,把功利心放下,慢慢體會,好好地去做,不是為了什麼外在的目標去做,而是「跟自己和好」,自己的內在整合歸一了,跟世界也就能和平相處了,能做到這一步,已經很不容易。

人在年輕的時候總是希望自己是突出的,是不一樣的,處心積慮,要這裡再不一樣一點,或者用什麼方法和別人不一樣。你如果是安靜的,踏實的,好像就太平凡了。但我們也不要怕平凡,其實到頭來總會瞭解,每個人本來都是不一樣的。如果每天都把簡單的事情做到最好,不用追求不同,自然就是不同的。這樣踏踏實實的很自在,不會再被那些外在的東西牽制了,回到工作和生活當中,都會游刃有餘,事情就會往好的方向發展。

我寫過一篇文章叫《平淡的味道》,是說我養的文殊蘭。這花今年開了三次,每次開兩天。我寫的時候,是它第一年開,那年只開了一次。

那一天有朵蓓蕾從清早就鼓了起來,好像隨時會打開的樣子,我很想看它開放時剎那間的模樣。中午課後打掃完房間,在它旁邊慢慢地煮水泡茶,喝完了茶,清洗茶具,洗菜吃飯,做了很多事,直到窗外的濃綠漸漸浸染變成了灰灰紫紫的暮色,在迷迷朦朦看不清楚蓓蕾輪廓的暮光里,才等到它慢慢地打開。

我和一位初次見面的朋友說,一朵蓓蕾從打開到盛放花了五個小時,大自然就是這麼不著急,不匆忙。它慢工出細活,這樣子有耐心地開出來,也不為了什麼,然後很快又謝了。

在清香齋裡,有時候我們上著課,就來一群小鳥,落在那株正在開花的扶桑上,吃花蜜。因為那個花是往下垂的,它就兩只腳抓著枝子,把身子倒過來去吃,很好看。它們怎麼站都好看,活脫脫的花鳥畫。

那時候我們之間會變得很安靜,所有人都在笑,都在看這個小鳥,有人說那只好肥啊,有人說那只比較胖。

每天風都會把不同草的種子帶來,很多小鳥,它們的便便里帶著沒有消化的種子,落在陽台上的花盆裡,就會發芽長出來。我就讓它們長著,自由發展。有的時候想種一點什麼,邊上倒長出了別的小花小草來,也不去除掉它們,讓它們共生。我有好多盆這樣的植物,也有很多蕨類,最老的一盆鐵線蕨有二十九年了。

茶席是我們生活的一部分,每天都在我們的空間裡。花謝了,挪挪移移,換盆新鮮的花,隨著花朵的色彩,抽換一兩條絲布或茶巾、花器……比如今天,先放一個茶盤,我們四個人,擺四個杯子。想要一個小盆栽做配件,就去看看,哪一盆長得比較好。

今天是一盆蕨類,這兩天梅雨季,好多盆里只有這盆好,邊上有這個星星點點的滿天星一樣的草花,也是自己長出來的。

找到這盆草,拿一個在工地上撿的鏽蝕斷裂的ㄇ形鋼殘片當花器,它看起來像一件雕塑,把這盆草擺上去,就好好看。嬌翠的草花被殘破的鐵鏽襯托得生機勃勃,又蒼老又脆弱。

再放一盆蘭花,鋪一條茶巾,今天有點陰,點兩個小蠟燭。都沒有計劃,是擺了一樣,再擺一樣,一點點地加上去,就自然地出來了。那盆小草上星星點點的花,在燭光下好漂亮,我就自己靜靜地看它,記在心裡,手機拍不出那個效果。

很多時刻我們都拍不出來,在靈隱寺點著燭光的茶會,在陽明山上聽著鳥叫的茶會,那個氣氛人人都感覺得到,可是沒有人留得下來。

這是我常常想要做的一個東西,就是用眼睛之外的感受去體會,你知道它是真實的,可是言語道不盡它,相機也留不下它。

我非常喜歡禪,我體會到的也說不清楚,它也不能說的。有時候上課,講到一個東西,就突然活靈活現,變得好具體,好像就在你那杯茶湯里,或者就在你的桌面上,可能就是一個注水,水下去的那個動作。當下里感觸很深,一下課,桌子一收了,就煙消雲散了。

其實最好的東西是很簡單的,理解之後是很簡單的,但在我們理解前,會經歷很複雜的過程。不過再複雜,面對的都是自己的習慣和內心。我們做的事,就是慢慢、慢慢把自己的內心變得清晰。

可是我也沒有辦法講得出來,能寫的也有限,因為它是不斷生滅的,就是剎那的生滅。

我不愛看茶會的照片,因為參與其中之後再看,總覺得太弱太薄,無法呈現那些感受。但我還是很努力地做記錄,用手機拍同學們的功課,因為在遠地的朋友想要看,我們不拍,也就過了,能做一點就做一點。

▲ 在清香齋的茶課上,同學和老師一起完成的茶席。都是日常的功課與玩耍,解老師用手機將它們記錄了下來。

所以你看到那些茶席的照片,是我們不斷地創造的一個個過程和片段。我們隨著季節和心境用不同的方式去選擇東西,有千百種的樣子,不是冬天用暖色,夏天就要冷色。它是心境的契合,你要擺幾個杯子,怎麼放,配什麼顏色,契合了,就對了。

我們就活在這樣的狀態裡,像在一幅流動的畫中。台北故宮里的宋畫一千年前就凝固在那裡了,我們做的事情,是不斷地更新畫面里的畫意,活在創造的過程里,不會對任何的形式執著不放。

畫家畫一幅畫,很好看,陶藝家做的陶器很美,可是他的修養和他的生活有可能跟他的作品是沒有關係的。我們現在講的這個畫意、茶道生活,你是和它合在一起的,你的待人接物,應對進退,和這幅畫的畫意一致。你是在裡面的。

你問我,對哪些東西比較有興趣。我對不具體的東西,沒有固定形式的狀態比較注意。我接觸茶事,已進入第30個年頭了,一直在用手做事,現在有一種心境,越來越喜歡空無,覺得在「空」里才能夠流動。是不是在追求中國繪畫里的留白呢?我也問自己。

其實我們講的「東西」,有點類似又不完全一樣,你看到的這些茶席的影像都已經沒有了,在做完的當下就拆掉了。大家不會停在那上面,再來一次,也不會是它了。但它裡面又什麼都有,以前做展覽,做劇場,畫畫,想一想,都在現在做的這些好玩的事情裡面了。

完

感謝解老師對文稿的修整與補充,感謝梁娟小姐的傾力幫助

◼︎

解致璋

茶道老師

◼︎

採編 _ 余非 鱔魚 | 人物攝影 _ 梁娟

圖片處理 | 松鼠

個人圖片提供 _ 解致璋

出品 | 小世界工作室

FOLLOW US

清香斋二号院